株式会社トランスエージェント 会長

ピーター D. ピーダーセン

株式会社の進化における第三幕:持続可能経済の時代

環境経営、CSR 経営、サステナビリティ経営、 CSV、ESG、SDGs(国連の持続可能な開発目標)― これらは特に 1980 年代以降に台頭した新しい概念であるが、その背景にはこれまでの経済発展モデルの機能不全が潜んでいる。人口密度の高い地球社会において、どのようにして人類の生命を支える地球環境と健全な社会とを維持しつつ、必要不可欠である経済力を発揮するか―いまは、その大いなる「問い直しの時代」に直面していると言ってよいだろう。

私は、この一連の動きが企業と社会の関係性における「第三幕の幕開け」に匹敵する出来事であるとみている。小手先では答えが出ない、壮大かつ創造的なトランスフォメーション(変容)の真っただ中に企業が置かれていると考えるべきだろう。株式会社は、ここではその代表格として取り上げているが、地域企業、ベンチャー、中小企業にも、この大転換の一旦を担う責任と可能性の両方があると考える。

第三幕の「何が違うか」を理解するために、一旦、日本における産業社会の代表的な一社、松下電器産業(現パナソニック)に思いを馳せてみよう。 1932 年、創業者松下幸之助は大阪のある会合で、後に「水道哲学」と称されるようになった自分なりの経営哲学を語った。

「産業人の使命は貧乏の克服である。その為には、物資の生産に次ぐ生産を以って、富を増大しなければならない。水道の水は価有る物であるが、乞食が公園の水道水を飲んでも誰にも咎められない。それは量が多く、価格が余りにも安いからである。産業人の使命も、水道の水の如く、物資を無尽蔵にたらしめ、無代に等しい価格で提供する事にある。それによって、人生に幸福を齎し、この世に極楽楽土を建設する事が出来るのである。松下電器の真使命も亦その点に在る。」(Wikipedia より引用)

産業資本主義そのものの「使命」を的確に表現していると同時に、当時の社会課題=貧乏の克服と消費社会の実現に焦点を当てた、名演説である。しかし、21 世紀半ばに向かおうとしている今日においても、果たして通用するアプローチなのだろうか。廉価な工業製品を地球すべての人々に提供しようとするなら、それは、エネルギー、気候変動、資源枯渇などといった制約条件からみると、破綻の道になりかねないのである。この世に極楽楽土を実現するどころか、将来世代にとっては地獄への入口にすらなるかもしれない。

水道哲学は、1930 年代には素晴らしく適していたと言えるし、いまなお、地球社会全体では安全な水(21 億人)や電気(11 億人)にアクセスできない人々が多数暮らしていることも事実である。しかし、産業資本主義の経済発展モデルやこの時代の企業経営の操業原理では、問題解決ができないだけでなく、むしろ悪化させかねない。言ってみれば、水道哲学には新しい前提条件が必要となっている。それこそが、本書の主たるテーマである「長期にわたる自然環境と社会の持続可能性=サステナビリティ」と言える。

企業の歴史は、社会との新しい関係性と共発展の在り方を模索する「第三幕」に突入している。その台本の新しい展開を「脅威」とみるか、それとも「機会」と捉えるかは、企業人の世界観と力量にかかっているが、一企業が仮にその動きに抵抗しようとしても、それは無駄な努力にしかならない。歴史の新たな波に乗るか、それとも過去の遺物として、いずれ姿を消すかが問われているのだ。未来を選択する時代と言い換えてもよいだろう。

第三幕において問われていることは、「誰が企業の本当に大切な利害関係者なのか」、「企業は何の役割を社会において担えばよいか」、そして、地球上で生命維持が可能となるための「企業の新たな操業原理とは、一体どんなものなのか」といった、非常に根本的なものである。現在も続いているその「問い直し」がどのように進んできたをもう少し具体的に理解し、SDGs との接点を明らかにするためにも、次に、400 年の歴史の俯瞰から、ここ 30 数年の変化にズーム・インしてみることにしよう。

1980年代以降の企業と社会の関係性―3つのステージ

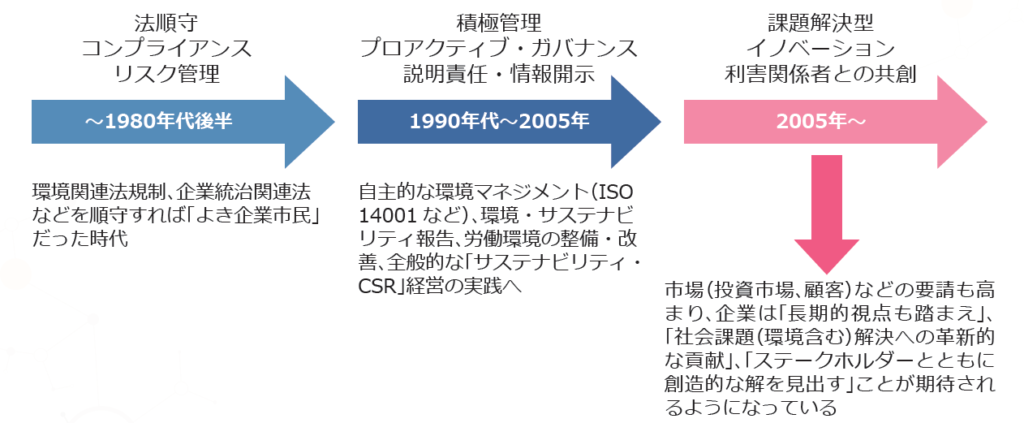

20 世紀後半に、特に公害や地球環境問題が次第にクローズアップされるようになるにつれ、社会が企業に求めることも顕著に変わり始めた。個人的には、1980 年代以降のその変化を、3 つのステ ージに分けて捉えている。この 3 つのステージを体系的に理解することで、ここ 30 年強の環境・CSR・サステナビリティ経営の進化を的確に押さえ、今後にも続く企業経営の潮流を読むことができると考えている。

第一ステージ 1980 年代後半まで:【法順守、リスク管理、メセナ活動の時代】

1980 年代後半まで、企業は法律を守り、適切なリスク管理を行い、若干のメセナ活動を実施していれば、「よき企業市民」としてステークホルダーに認められる時代が長く続いていた。ビジネスと社会の関係性は比較的わかりやすく、経営側にと っても取るべき対応が明確だったといえる。

興味深いことに、この第一のステージが大きく変わるきっかけとなった「年」を正確に特定することが可能なのだ。1987 年が、その節目の一年とな った。3 年間の委員会活動を終えた国連の「環境と開発に関する世界委員会」(通称:ブルントラント委員会)は、1987 年に報告書『我ら共有の未来』のなかで、初めて国際的に「持続可能な発展」の概念を打ち出した。それ以降の企業経営や国家運営などに、これほど大きな影響を及ぼすコンセプトはなかったのではないかと思うほどのインパクトをもたらしている。

持続可能な発展(開発)とは、将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世代のニーズを満たす開発。

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

【持続可能な発展の定義】

わかりやすく言い換えれば、現代においてもまだまだ貧しい人たちがたくさん存在し、彼らのニ ーズを満たすための経済や社会の発展は必要だが、その「やり方」を改めないと、将来世代の可能性を奪いかねないということになる。特に、「いま生きている私たちに、世代を超えた責任がある」ということが、この定義の 1 つの大きな特徴と言える。

持続可能な発展の概念は、1992 年 6 月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された「地球サミット」(正式名:「環境と開発に関する国連会議」)へとつながり、この国際会議のバックボーンを成す考え方となった。その少し前から、産業界は既に新たな時代の到来を予感し、自ら経営を次のステ ージに転換し始めていた。

第二ステージ 1990 年代~ 2005 年頃:【積極管理、情報開示、CSR 経営の時代】

地球サミットの約 3 か月前の 1992 年 3 月、英国の BSI( 英国規格協会 ) は世界で初めての環境マネジメント規格を公表した。企業が自主的に、法を超えて、積極的に環境課題を管理するというそのアプローチは、最終的に 1996 年から取得が可能となった ISO 14001 へと統合されるに至っているが、この動きのなかに第二ステージの特徴の 1つが見え隠れする。企業は、「法律に縛られるより自主的な対応を」という精神に基づき、環境や、後には社会的な課題もプロアクティブに、言い換えれば「積極的に」管理するようになった。

1990 年代半ばになると、環境報告書、そのあとCSR やサステナビリティ報告書が世界各国で発行され始める。積極管理が社会から求められたのに

加え、法を超えた情報開示や幅広い説明責任もステークホルダーから当然視されるようになっていく時代である。

個人的にも接点を持たせていただいた経営者、今は亡き米国のカーペットメーカー、インターフ ェース社のレイ・アンダーソン会長の経験が、第一ステージから第二ステージへの移行を分かりやすく表している。アンダーソン会長には、自らが1970 年代に創業したカーペットメーカーは、環境関連法を順守し、納税も適切に行っていたため、優良な企業市民であるとの自負心があった。しかし、 1994 年に、ある大手顧客から「御社の環境ビジョンを教えてください」と問われると、一種のショックを受けたという。自分たちには環境ビジョンに該当するものがなく、それまで必要とも思っていなかったそうだ。しかし、いざ世界の状況を見渡し、さまざまな有識者の本を読み始めると、企業が自ら、積極的に持続可能な未来を築く重要性を深く認識し、同社は、「2020 年までに世界初の持続可

能なメーカーになる」という長期ビジョンを掲げ、経営を抜本的に変え始めた。目標年度がだいぶ近づいてきたが、その挑戦はいまも一貫して続けている。

ここまでドラスチックに舵を切った従来型の企業は少ないが、1990 年代は間違いなく持続可能な発展の概念を出発点として、企業経営の在り方や、社会との接し方が大きく進化する 10 年となった。積極管理、情報開示や説明責任を中心とする「CSR経営」のステージである。

第三ステージ 2005 年頃から:【課題解決型の革新、ステークホルダーとの共創】

現在も CSR 経営を、第二ステージの特徴を中心に、粛々と続けている企業は少なくない。しかし、社会を代弁するステークホルダーから「、それではもはや不十分」だという、発展的な挑戦状を突き付けられている次なるステージは、既に 2005 年頃始ま っている。そして、この第三ステージの集大成の 1つが、2015 年 9 月に採択された SDGs(持続可能な開発目標)と言っても過言ではなかろう。第二から第三ステージの間に何が変わったのか、そして、いま企業に求められる新たな経営スキルとはどのようなものなのか。地球社会が直面している環境・社会課題は、国家、国際機関、NGO だけではどうにも解決できない。グローバル資本主義の広まりとともに、強大な力を手に入れた企業の主体的な行動なくして、人類は持続可能な未来を迎えることができない―そんな認識がミレニアム前後に強まり、第三ステージへとつながっている。いまの時代において「よき企業市民」と認めてもらうためには、第一や第二ステージの経営スキルに加え、一歩進んだかたちで、

環境・社会課題を解決するためのイノベーションが求められている。そのイノベーションを、自社の研究開発や事業部門だけで実現できないことも多いため、社会の広い層のステークホルダーとの真剣な共創が必要であるとされている。NGO に寄付するといった社会貢献というよりは(あるいは、それに限定せず)、国際機関、NGO、地域社会、投資機関などと知恵を出し合い、課題への新しい解を協働によって生み出すことが求められている。

なぜ、この第三ステージが 2005 年頃始まったと言えるか。第一から第二ステージのように、正確に年号を特定することはできないが、2005 ~2006 年あたりは、企業の CSR・サステナビリティ経営に決定的に重要な変化がいくつも起きている。

現在の ESG 投資(環境=E、社会=S、ガバナンス=G)の流れを生んだ国連の責任投資原則 PRI が

制定されたのは 2006 年だが、その前年に、食品会社世界最大手ネスレは、マイケル・ポーターが提唱する CSV 経営(CSV=共通価値の創造)を大々的に掲げ始めた。同年、世界最大手のスーパーマーケット、ウォルマートは、ハリケーン・カトリーナの破壊力を目の当りにし、それまで考えらないほど積極的な 3 つの環境目標を世に打ち出した。同じく 2005 年秋に、米国を代表するコングロマリ ット、GE は、エネルギー効率や再生可能エネルギ ーの商品群を増やす経営戦略「エコマジネーション」を始動させ、一気に環境先進企業へと舵を切り始めた。どれも、自社の事業を通じて、課題解決型のイノベーションを強力に進めるといったメッセ ージを、産業界全体に送る出来事であった。

第三ステージは、現在も進行中である。持続可能な地球社会を実現することが、史上最大級のビジネスチャンスでもあると、多くの企業が目覚めているかのようにみえる。これは大いに歓迎すべきことだと思うが、この「目覚め」は常に社会とのキ ャッチボールの中で起きていることを忘れてはならない。そのキャッチボールは、特に 2015 年頃を境目に、さらに活発に行われるようになっている。社会の変革ドライバーが、企業にさらなる脱皮とイノベーションの加速を求めていると言い換えることもできよう。