株式会社トランスエージェント 会長

ピーター D. ピーダーセン

株式会社の進化を俯瞰する

1600 年 12 月 31 日、英国王室の許可を得て、世界で最も有名な貿易会社となった英国東インド会社が株式会社として産声をあげた。そのはるか前の 1288 年 6 月、スウェーデン生まれの鉱山企業ストゥーラ・コッパルベリ(文字通り「大銅山」)は、

羊皮で世界最古の「株券」を発行したとされている。また、英国とロシア間(当時モスクワ大公国)の貿易を担ったモスクワ会社も、既に 1555 年に英国の女王メアリー 1 世の勅許によって、株式会社として活動を始めていた。

日本においても株式会社ではなかったにせよ、聖徳太子の命によって 578 年に設立され、現代まで操業を続けてきた金剛組という、世界最古とされる企業が存在している。これらの企業たちの歴史自体も栄枯盛衰の道のりであり、随所がドラマに満ちているが、ここでは、1600 年の東インド会社設立を節目として、社会と企業の関係性を大きな歴史的観点から俯瞰してみたい。

そのような探求がなぜ意味を成すのかと、読者は思うかもしれない。その答えは、読み続けていただくうちに明らかになるはずだが、まずは結論から述べることにしよう。株式会社に代表される近代的な「企業」は、1600 年あたりから現代、いや、未来にいたるまでいくつかの大きな歴史的な進化の段階を経て発展、変貌を続けている。それぞれの時代において、企業が担ってきた役割、鍵となる利害関係者、そして企業の操業原理が大きく変容している。

詳細は後述するとして、我々は現在、その進化の歴史における「第三幕」に突入していると言える。

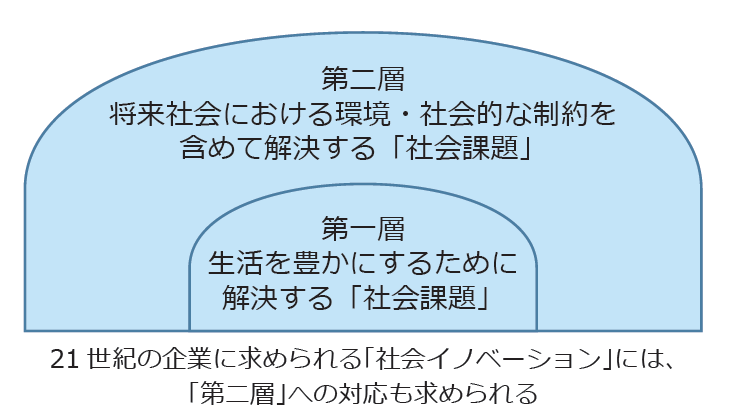

この第三幕において、国連の SDGs(持続可能な開発目標)に代表されるように、企業は社会的課題への革新的かつ主体的な役割を果たすことを社会から強く期待されている。

それは、ただ単に富を増やすことや、豊かな消費社会を実現させるといった意味合いでの「社会課題」ではなく、この地球上での生命維持と、人類の将来的な発展を可能にするにあたって避けて通れない「社会課題」なのである。企業の操業と、社会や自然環境のトレード・オフを乗り越え、その双方が健全に発展できる「トレード・オン」の関係性を築くことが必要不可欠となっている。言い換えれば、「トレード・オン」とは、企業と社会の共発展をも意味し、その共発展を可能にする経営が、実は企業という生き物の進化における「ネクスト・ステ ージ」である。

この挑戦は壮大なものであると同時に、企業側からみるとその組織の規模、形態、営業内容に関わりなく、非常にエキサイティングな新しいイノベーション・フロンティアとみるべきである。まずは、その背景にある、400 年の「進化の物語」を簡単に振り返ってみることにしよう。

株式会社の進化における第一幕:重商主義の時代

1600 年の英国東インド会社の設立を受け、欧州各国に東インド会社が次々に設立されたことは、有名すぎる話と言えるだろう。1602 年、オランダ東インド会社は、現代語でいう IPO(株式公開)を世界で初めて実現し、株式を市場で、一般の人々も参加できる形で取引する最初の会社となった。そして、英国、スペイン、ポルトガルと常に覇権争いを繰り広げていたオランダのアムステルダムでは、1611 年に世界初となる株式取引所が完成した。最初の 10 年は、たった一社―オランダ東インド会社―の株式の取引のみを行う場所として賑わ っていた。

1600 年より少し前から、1800 年を少し過ぎるあたりまでの欧州の経済社会は「重商主義」の時代と言われているが、それは一体どんな経済発展のモデルだったのだろうか。世界の多くの地域に植民地をつくり、貿易によって安い原料を調達し、自国で加工し、付加価値をつけて、金や銀を得るためにできるだけ他国に輸出するといった経済のパラダイムだった。一方、輸入をできるだけ制限しようと、高い関税を設けるなどといった保護主義的な政策も特徴の一つだった。

この中で、株式会社に操業許可を与えるキーとなるステークホルダーは、最初は君子、その後は資本を有する貴族を中心とした社会の富裕層であった。資本を集めた株式会社に期待された役割は、きれいごとを言えば探検と貿易、言い換えれば搾取と略奪であった。実際、英国東インド会社は、英国そのものを超える規模の軍隊を有し、インドや香港などの植民地化を主導する存在だった。CSR(企業の社会的責任)とはほど遠い、かなり恐ろしい企業像といっても過言ではなかろう。操業原理は、安く原料を調達できるアフリカやアジア諸国などの征服・制圧と、最大限可能な形での人と自然界の搾取だったと言える。そのいかがわしい基礎の上に、産業革命以前の英国など、欧州各国の富と権力が築かれていった。

株式会社の進化における第二幕:産業資本主義の時代

重商主義が経済発展のパラダイムとして徐々に力をなくしていった歴史をひも解くのは割愛するが、18世紀後半の蒸気機関の発明と普及によって、新しい経済社会が姿を現し始めたことは、周知の事実である。1700 年代の終盤から、産業革命が(東インド会社と同じく)英国から広まっていくにつれ、経済発展のパラダイムも、次第に産業資本主義へと転換したのである。大英帝国の広大な植民地から得た富がその原動力になったことは否めないが、企業としての主役は「貿易会社」から、産業化の牽引役となった「製造会社」へと次第に移行してい った。

農業や職人業から、高度に機械化された産業経済へと社会構造そのものも大きな転換期を迎えた。蒸気機関の機織り機を導入することで、綿紡績(綿の原料を糸に紡いでいく工程)の一人の労働者

の生産性は、約 500 倍になったと言われている。つまり、一人の労働者は、機械の力を借りて、それまで 500 人が必要だった仕事をこなすことが可能となった。まさに革命的なスケールとスピードの変化だった。

この時代における株式会社のキーとなるステークホルダーは、土地、製造設備、労働力の確保に資金を投じた資本家となった。そして、企業に期待された役割は、一言で言えば、「豊かな消費社会の実現」だったのではないだろうか。操業原理はといえば、生産の機械化と労働者の最大限可能な搾取によって、生産量の拡大を図るといったところになろう。

21 世紀初頭においてもなお、私たちはこの産業資本主義の延長線上に生きていると言える。水力・蒸気機関、電気、IT によるこれまでの 3 つの革命を経て、現在は AI、ロボティクス、3 D プリンティングなどがもたらす「第 4 の産業革命」が進行中と

言われている。しかし、世界全体を見渡すと、産業化による経済の発展モデルから抜け出しているとは言えない。

産業資本主義が大きな成功をおさめ、農業の工業化をも後押しし、20 世紀は莫大な人口増加が起きた。1900 年に、人類誕生からの二百数十万年で15 億人にまで増えたヒトの頭数は、その後、たった 100 年でその 4 倍強の 61.3 億人にまで急増した(2000 年)。そして、現在も一日約 210,000 人の純増が続いている。皮肉なことに、私たちは種として成功し過ぎたとさえ言えるのかもしれない。20世紀半ば以降、人類は、産業資本主義の目覚ましい発展の予期せぬ副産物に直面することになる。日本の水俣病に代表される公害問題、1980 年代にクローズアップされ始めた地球温暖化、1990 年代から特に注目されている生態系の劣化、サプライチ ェーンにおける児童労働など、新たな社会課題と環境問題が多発するようになった。200 年続いた産業資本主義の発展パラダイムが、人口密度が急激に上昇した地球社会において通用しなくなっていることは、20 世紀後半に進むにつれて鮮明にな っていった。そして、その経済の牽引役を務めてきた企業も当然、役割が本質的に問われ始めた。企業の存在意義、これから取り組むべき社会課題、そして、誰が企業にとっての重要なステークホルダーなのか、そのすべてが総点検の時期に差し掛かっている。

コメント